【教学创新】课程思政创新报告

2024-04-11

“弘文传心”教学团队 207

课程思政创新报告

基于阳明文化的《国学经典导读》课程思政创新实践

人文学院中文系 叶汝骏

摘 要:以阳明文化为代表的中华优秀传统文化是课程思政建设的重要资源。在党的二十大报告提出的有关“中华优秀传统文化”的相关精神及习近平同志关于阳明文化的重要论述的指引下,《国学经典导读》课程以阳明文化为抓手,经由“理念出新”“内容创新”“方法更新”“评价革新”及“模式立新”等具体路径,紧紧围绕立德树人的根本任务,深入挖掘中华优秀传统文化的思政价值与教化功能,建设本土特色课程思政资源,探索课程思政协同建设的新方法、新路径。

中华优秀传统文化是中华文明的智慧结晶,是课程思政建设的重要资源。党的二十大报告指出,要“推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展”,报告同时指出:“坚持和发展马克思主义,必须同中华优秀传统文化相结合。只有植根本国、本民族历史文化沃土,马克思主义真理之树才能根深叶茂。”这一论述明确了中华优秀传统文化的思政价值与教化功能,对高校课程思政建设提出了新思路、新要求。阳明文化是中华优秀传统文化的代表,其中内蕴着人类社会和谐发展的优良理念,是一种具有旺盛生命力、强烈实践性与积极现实意义的鲜活文化。习近平总书记曾多次谈及王阳明及其思想,指出“阳明心学是中国传统文化的精华,是增强中国人文化自信的切入点之一。作为中国人不可不知王阳明”。弘扬阳明文化,迩能提升个人道德修养,远能维护社会和谐、彰显文化自信。在上述精神的指引下,《国学经典导读》课程尝试以阳明文化这一中华优秀传统文化的代表为抓手,紧紧围绕立德树人的根本任务,深入挖掘中华优秀传统文化的思政价值与教化功能,建设本土特色的课程思政资源,探索课程思政协同建设的新方法、新路径。

一、课程概况

《国学经典导读》是人文学院中文系汉语国际教育专业的专业基础课,分为《国- 1 -学经典导读Ⅰ》与《国学经典导读Ⅱ》,共 64 学时,4 学分,开设时间为第一、二学期。通过本课程的学习,使学生系统掌握国学经典的基础知识,初步具备直接阅读国学原典的能力,领略以阳明文化为代表的中华优秀传统文化的魅力,提高学生的人文修养,树立正确的价值取向,增强历史自觉,坚定文化自信,并在日常生活和学习中

养成自觉运用纯正国学思想、自觉贯彻阳明文化优良理念的习惯,培养学生成为中华优秀传统文化的传承者、践行者与传播者。

二、学情分析与教学痛点

(一)学情分析

中文系汉语国际教育专业的学生对国学类课程普遍具有亲近感,对学习国学课程持有较大兴趣,相较其他课程自主投入学习的时间较多。学生经过高中阶段的学习,对主要的国学经典已形成了初步认识,但多止于常识层面,对于国学经典中蕴含的博大精深的优秀思想结晶认识不足。同时,学生在接受更高阶的国学经典教育时,普遍感受到理解与掌握国学经典中的思想精华的较高难度,进而容易减退甚至消磨进一步研习国学经典的兴趣,遑论将其中的思想精华真切、自觉地运用于社会生活之中。

(二)教学痛点

基于上述学情,本课程在课程思政的教学实践中主要存在如下痛点:

1.道德教育之“困”——入耳不入心

道德教育是传统国学教育的首要目标。国学经典中蕴含的义理是课程思政建设的重要资源,但在这一部分内容的教学时,学生的抬头率、专注度较低。尽管从中华优秀传统文化的角度融入课程思政元素,已可视为一种间接的“软融入”,但“道德说教式”的方法则难以获得学生的认可,未能将课程思政元素真正做到入脑入心。

2.事上磨炼之“难”——动口不动手学生往往以通过课程考试为学习目标,但实际上课程思政建设的真正目的是在于引导学生将课堂所学的思想结晶自觉运用于社会生活之中,学以致用,知行合一。换言之,国学课程的课程思政建设普遍缺少王阳明所说的“事上磨炼”的环节,知、行分离。因此,如何评价学生的“行”成为了课程思政建设的一大难题。

三、课程思政创新思路及关键举措

(一)课程思政创新思路

- 2 -针对课程思政实践中出现的教学痛点,本课程在党的二十大报告的相关精神及习近平同志关于阳明文化的重要论述的指引下,以中华优秀传统文化的代表阳明文化为抓手,经由“理念出新”“内容创新”“方法更新”“评价革新”及“模式立新”等具体路径,将蕴含丰富的课程思政元素的阳明文化全面融入《国学经典导读》的课程教学之中,探索课程思政协同建设的新路径。

(二)课程思政创新举措

1.理念出新:以阳明文化的思想结晶重塑《国学经典导读》的课程理念与目标作为一种道德哲学,阳明文化的优良理念是课程思政建设的重要资源。阳明文化的思想结晶,一为“致良知”,其被王阳明视为认识事物的根本方法,是阳明心学的核心论点,而开展国学经典教育的根本 目的,正在于引导学生增进个人道德修养,强化道德自律,最终抵达澄明的道德生命境界。二是“知行合一”,王阳明自谓是其“立言宗旨”,而国学经典教育的旨归,不仅在于培植学生的良知心性,更在于将这种德性之知付诸实践,引导学生“在事上磨炼”。本课程尝试以上述阳明文化的思想结晶

重塑《国学经典导读》的课程理念与目标:

图 1 《国学经典导读》课程目标体系

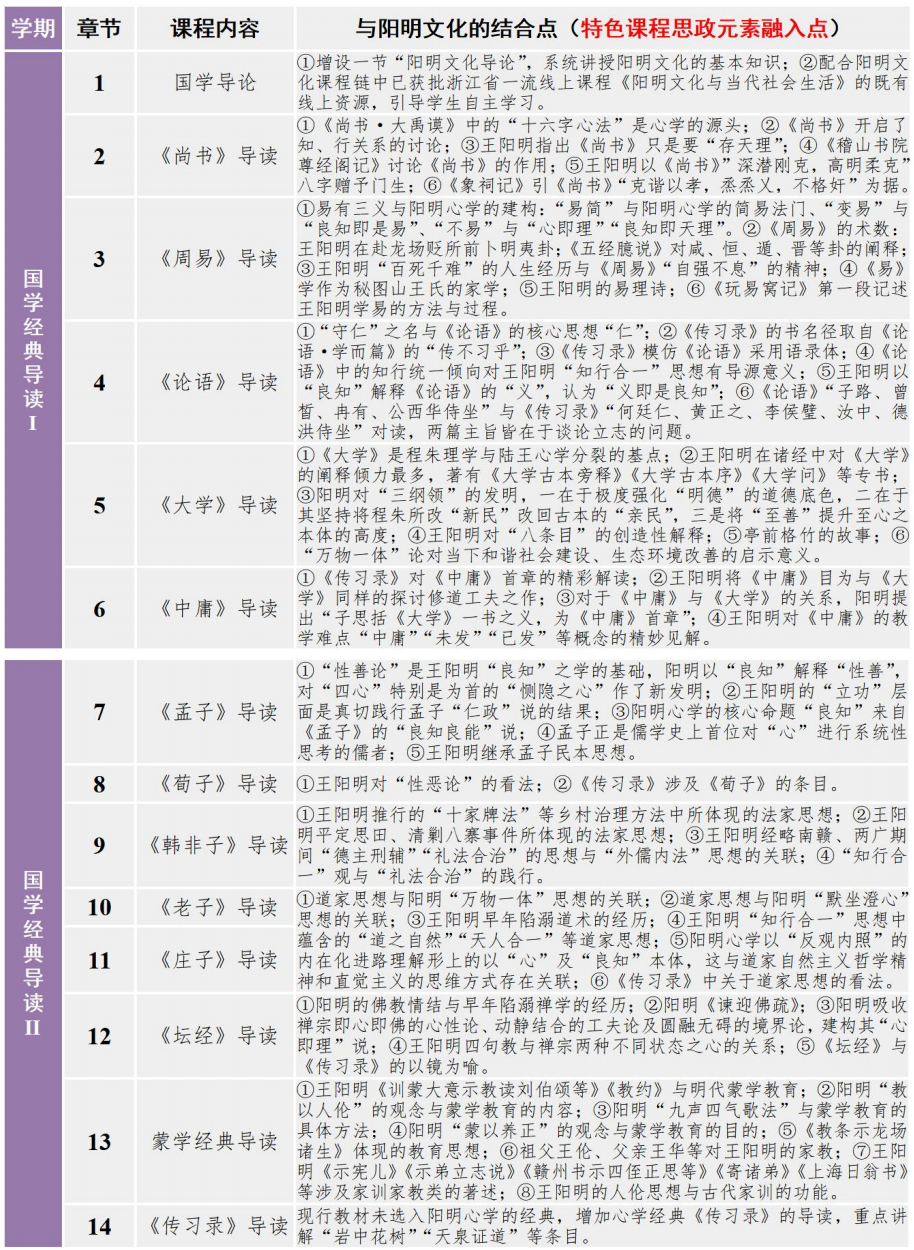

2.内容创新:以阳明文化激活《国学经典导读》的教学设计王阳明对主要的国学经典都发表过重要见解,这为阳明文化全面融入国学课程的课程内容提供了内容基础。本课程经由寻绎阳明文化与现行课程内容的具体融合点,将阳明文化实质性地融入各章节的教学设计之中,形成一系列特色课程思政元素融入点,并逐步推出“习典传心——跟着王阳明读经典”系列微课。有助于使学生形成更为完整的经典观,激发问题意识,培养独立思考的能力,同时增加教学的趣味性。

表 1 《国学经典导读》课程内容与与阳明文化的结合点

- 4 -3.方法更新:借鉴阳明学派的教学方法

王阳明的教育思想以启发引导为前提,以立志成圣为目标,以随人分限为原则,以事上磨练为津筏。阳明学派的教育思想启示国学教育应采用启发式而非灌输式的教学方式;应设立高远的教育目标,而非沦为应试教育;应因材施教、随材成就,而不拘泥于一定之方;应强调知行合一、事上磨炼,而非单纯接受知识;应走向融合创新,而非拘泥于学科界限。阳明学派的可资借鉴教育方法:一是“诱之歌诗”,运用“九声四气歌法”将养气吐纳之法运用于诗文吟诵,习之庶几不负诗教传统;二是“导之习礼”,在讲授《论语》及“三礼”等经典时,将对古礼的摹习纳为实训环节,发显中华礼学的正心和经世价值;三是“讽之读书”,注重原典精读,带领学生体会经典的音节之美、义理之趣。

4.评价革新:以“功过格”引导学生知行合一,在“事上磨炼”

以往课程思政的评价方式过于注重知识的掌握,缺乏“事上磨炼”。有鉴于此,本课程引入传统儒家的“功过格”作为补充评价方式。功过格是古人自我记录善恶功过的一种簿册,善言善行为功,记“功格”;恶言恶行为过,记“过格”,“一月一小比,一年一大比,自知功过多寡”。功过格是敦促个人为善去恶、修身养性的可行方式,将功过格纳入《国学经典导读》课程的平时成绩,通过学生每日自省、小组交流互鉴、教师审阅指导等方式相结合,引导学生在“事上磨炼”,知行合一。

图 2 《国学经典导读》评价方式之“功过格”

5.模式立新:建设以课程思政为主题的阳明文化课程链

阳明文化课程链是基于阳明文化这一特定主题而形成的课程链式组合,其培养目的主要指向课程思政层面,目标是通过阳明文化优秀理念的传承与践履,引领学生抵达澄明的道德生命境界,以实现立德树人的终极目标。阳明文化课程链的课程逻辑体系形成了“一核三层”的架构:“一核”指课程链依托的核心课程《阳明文化与当代社会生活》(中国大学慕课全国性公开课/省一流线上课程)。“三层”指将相关课程分为“核心基干层”“知识传授层”和“理念融入层”,这为各类课程融入课程链提供了不同路径,有助于明确课程分工,整合思政资源,发挥集群效应。其中,《国学经典导读》作为“知识传授层”的先行试验课程,具有示范意义。

图 3 阳明文化课程链逻辑体系

四、课程思政创新成效及推广价值

(一)课程思政创新成效

1.课程满意度高

自课程改革开展以来,学生对本课程的满意度高,学生评价“老师认真负责,教学态度好,深受学生喜爱”“老师上课很有趣,同学们参与度很高。”“老师上课内容丰富,形式多样”。

2.学生竞赛成果及主题社会实践活动丰富

近两年来,学生在与课程思政相关的学科竞赛方面成果丰硕,先后在中华经典诵写讲大赛、浙江省青年志愿服务项目大赛、“卡尔·马克思杯”浙江省大学生理论知识竞赛、宁波市新时代文明实践志愿服务项目大赛、“互联网+”大学生创新创业大

- 6 -赛等比赛中屡获佳绩。同时积极组织参加“甬城文保”社会实践团、“我为烈士修遗物”志愿服务团队,真正做到在事上磨炼。同时,课程团队也组织了课程思政主题社会实践活动,如 2022 年 9 月带队前往余姚开展“余姚阳明文化主题考察活动暨纪念王阳明诞辰 550 周年座谈会”,组织学生开展国学经典和阳明文化主题读书会。

图 4 代表性创新成果

3.以阳明文化为主题的课程思政资源库资料丰富

阳明文化课程链已建成中国大学慕课 1 门,发布阳明文化相关视频 100 余个,编制阳明文化普及读物《阳明文化掌中宝》。即将推出“习典传心——跟着王阳明读经典”系列微课。开设微信公众号“阳明文化与国学经典”,汇集前沿、经典成果。以云班课为依托,汇集相关资源。

4.教师团队在课程思政建设方面成果丰硕

主讲教师承担校级新文科建设人才培养改革重点项目“新文科背景下阳明文化全面融入国学类课程的实施路径研究”、浙江省课程思政教学项目“基于中华文化传播的‘链—新—研’人文类课程思政教学模式研究”、绍兴市兰亭智库中心课题“以杭州亚运会为契机,推进阳明文化国际传播的对策研究”;培育省一流线上课程《阳明文化与当代社会生活》、省一流社会实践课程《艺术品修复》。本课程背靠建设中的

“弘文传薪”名师团队,拥有五星优师 1 名,三星优师 1 名,多位教师荣获宁波市高

- 7 -校课程思政优秀教师,承担课程思政相关教学教改项目 10 余项。

(二)课程思政推广价值

1.中华优秀传统文化转化为课程思政元素的新路径

响应二十大报告提出的“推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展”与“坚持和发展马克思主义,必须同中华优秀传统文化相结合”的号召,本课程通过将阳明文化全面融入《国学经典导读》的课程教学,结合时代趋向、对接地方需求、突出专业特色,探索中华优秀传统文化有效转化为课程思政元素的新路径。

2.“阳明文化课程链”为各类课程实现课程思政协同建设提供新思路

通过阳明文化课程链的建设,提供各类课程实现课程思政资源共享、协同发展的经验,为传统文史哲以外其他学科的课程融入课程链提供了有效的解决方案,进一步扩大课程思政实践经验的示范引领价值。